मीडिया और बाजार और उसके सामाजिक सरोकार के बारे में कुछ कहने के पहले कुछ बाते कहने की इजाजत चाहिए। पहली बात महात्मा गांधी से संबंधित है। गांधी जी दिल्ली में वायसराय से मिले थे और कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे। टाइम्स में इस बाबत खबर छपी कि कार्यसमिति में गांधी का फार्मूला स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए वे कुपित होकर बिहार जा रहे हैं।

गांधी आहत हुए। 12 फरवरी 1947 की रात उन्होंने कहा कि कोई कितना भी चिल्लाता रहे अखबार वाले सुधरते नहीं। लोगों को भड़काकर इस प्रकार अखबार की बिक्री बढ़ाकर कमाई करना, यह पापी तरीका अखबार वालों का है।… ऐसी झूठी बातों से पन्ना भरने की अपेक्षा अखबार बंद हो जाएं या संपादक ऐसे काम करने के बजाय पेट भरने का कोई और धंधा खोज लें तो अच्छा है।

महात्मा जी के निधन के 20 साल बाद अखबारों के बारे में जेपी क्या सोचते हैं? 1967 में भूमिसुधार परामर्शदात्री समिति में जेपी शामिल थे। बटाईदारी हक को लेकर मामला गरम था। समिति के एक सदस्य लोकनाथ आजाद ने जेपी के सामने कहा कि आर्यावर्त और प्रदीप ने जेपी के वक्तव्य को तोड़-मरोड़ कर छापा। जेपी का कहना था कि अशांति का जो वातावरण है, उसमें अखबारवालों और राजनीतिक दलों का हाथ है।… अभी तो हालत यह है कि अमीर गरीब पर हिंसा करता है तो कोई खबर नहीं होती, मगर गरीब कभी हिंसा कर देता है तो हल्ला हो जाता है।

अस्सी के दशक में प्रसिद्ध पत्रकार एन के सिह ने कहा कि बिहार में दो तरह के प्रेस हैं- राजा प्रेस और जूट प्रेस। उसी दौर में जानेमाने पत्रकार अरूण सिन्हा ने अखबार में काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे आंदोलन पर अखबारों के बारे में कहा- संपादक और पत्रकार अधिकांशत: उच्च वर्ग और बड़े भूपतियों के सुपुत्र हैं। यह सही है कि कुछ शहर के निम्न वर्ग के लोग भी पत्रकार हैं, लेकिन उनका चरित्र जमींदारों के लठैतों की तरह होता है।

मित्रों, आजादी के बाद के अखबारों का चेहरा है। अगर बिहार के पहले अखबार की बात करें तो वह हरकारा था और अखबार-ए-बिहार था। जिसमें पीर अली को फांसी चढ़ाए जाने को जायज ठहराया गया था। 1883 में जब पहली बार जमीन का सर्वे हो रहा था तो एक अंग्रेज अधिकारी ने नोट किया कि जमीन व रसूख रखने वाले वर्ग के पास प्रेस में लॉबी है। उनके साथ प्रेस और गांव में संगठित ताकत है।

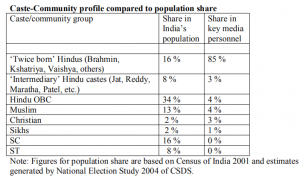

तब तिजारती पूंजी का जमाना था अब तो 21 वीं सदी में पूंजी के साथ अखबारों का चाल-चरित्र भी बदल गया है। तिजारती की जगह नई पूंजी का आधुनिक चेहरा है। अखबार नए ब्राह्मणवादी-पूंजीवादी अवतार में हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। सूचना क्रांति के युग में धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रायोजित खबरें आम बात है। यह एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू सकारात्मक भी है। किसी भी समय से अधिक सामाजिक कुरीतियों, ज्ञान विज्ञान और जागरूकता मीडिया के कारण आई है। नई सामाजिक-राजनीतिक चेतना आई है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में तो सामाजिक मीडिया का अद्भुत विस्तार हुआ है।

पटना के फ्रेजर रोड पर होडिंग युद्ध पर नजर डालिए। कोई बिहारी होने का भान करा रहा है, तो कोई नया नजरिया पेश कर रहा है और कोई नम्बर वन बता रहा है। 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी हाशिए पर है। नया उभरता मध्यवर्ग है- कारें हैं, आधुनिक जीवन शैली है और राजधानी में अगर मांगों को लेकर प्रदर्शन होता है तो ये खबर छाप तो देते हैं, मगर हिंसक अंदाज में देखते हैं। वैसे ही जैसे जेपी आंदोलन को गुंडों का आंदोलन और नक्सल आंदोलन को उग्रवादी आंदोलन बताते नहीं थकते थे। अखबारों-पत्रकारों का भाड़े के लठैतों अथवा भाड़े के सैनिकों की तरह आचरण होता जा रहा है।

बानगी देखिए-एक संपादक की। पटना के एक बड़े अखबार के संपादक से नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकार मिले। संपादक ने कहा कि यार जो तुम लोग नाटक करते हो रिक्शावाले, खोमचावाले, पल्लेदार, जिनको कोई काम नहीं है, बैठे ठाले लोग देखते हैं। ये जंगीराम की हवेली और, राजा का बाजाना जाने क्या-क्या? तुम जहां नाटक करते हो वे हमारे पाठक ही नहीं हैं। ऐसे में तुम्हारी नाटक का हमारे पाठकों से क्या लेना-देना?

बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में एक रिपोर्टर ने पटना के एक झुग्गी-झोपड़ी के मतदाताओं को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। संपादक ने उस रिपोर्टर की अच्छी क्लास ली। उसने कहा कि इसको कौन पढ़ेगा? यह डाउन मार्केट खबर है। हमे अप मार्केट खबर चाहिए। रिपोर्टर को उन्होंने कहा कि तुम मॉल में चले जाओ ओर देखो कि टीनएजर में किस ब्रांड का चश्मा पसंद किया जा रहा है।

बिहार के अखबारों का सलाना कारोबार लगातार बढ़ रहा है। आज यह लगभग 250- 300 करोड़ रुपए का है। उद्योग मुनाफा के लिए होता है। समाज सुधार के लिए नहीं। जैसे बोरे का कारखाना। चार हजार में रिपोर्टर और संपादक पांच लाख का। सबसे कम तनख्वाह बिहार में काम करने वालों को मिलता है। बिहार के अखबार तो आयातित संपादक चलाते हैं। वे बिहार को नहीं जानते। हां, कमाने का गुर जरूर जानते हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में हिंदी का सबसे महंगा अखबार बिकता है। अब जब कि प्रतियोगी बाजार के कारण पटना में अखबारों का दाम घट गया। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी चार रुपए में बिकता है।

अखबार उद्योग अधिक मुनाफा कमाने का उपक्रम बन गया है। जैसे, सरकारें उदारीकरण के बाद सामाजिक दायित्वों से मुकर रही हैं, उसी तरह अखबार भी अपने सामाजिक दायित्वों व सरोकारों से पलट काम कर रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर पूछिए अखबारों में क्या सामाजिक सरोकार से जुड़े मसले कम से कमतर नहीं होते जा रहे हैं।

( पटना लिटरेचर फेस्टिवल में 15 फरवरी 2014 को हुई बातचीत )